浙大宁波理工学院:生物产品发酵过程优化及放大虚拟仿真实验项目

公司与浙大宁波理工学院合作,开发“生物产品发酵过程优化及放大虚拟仿真实验项目”课程。

一、项目简介

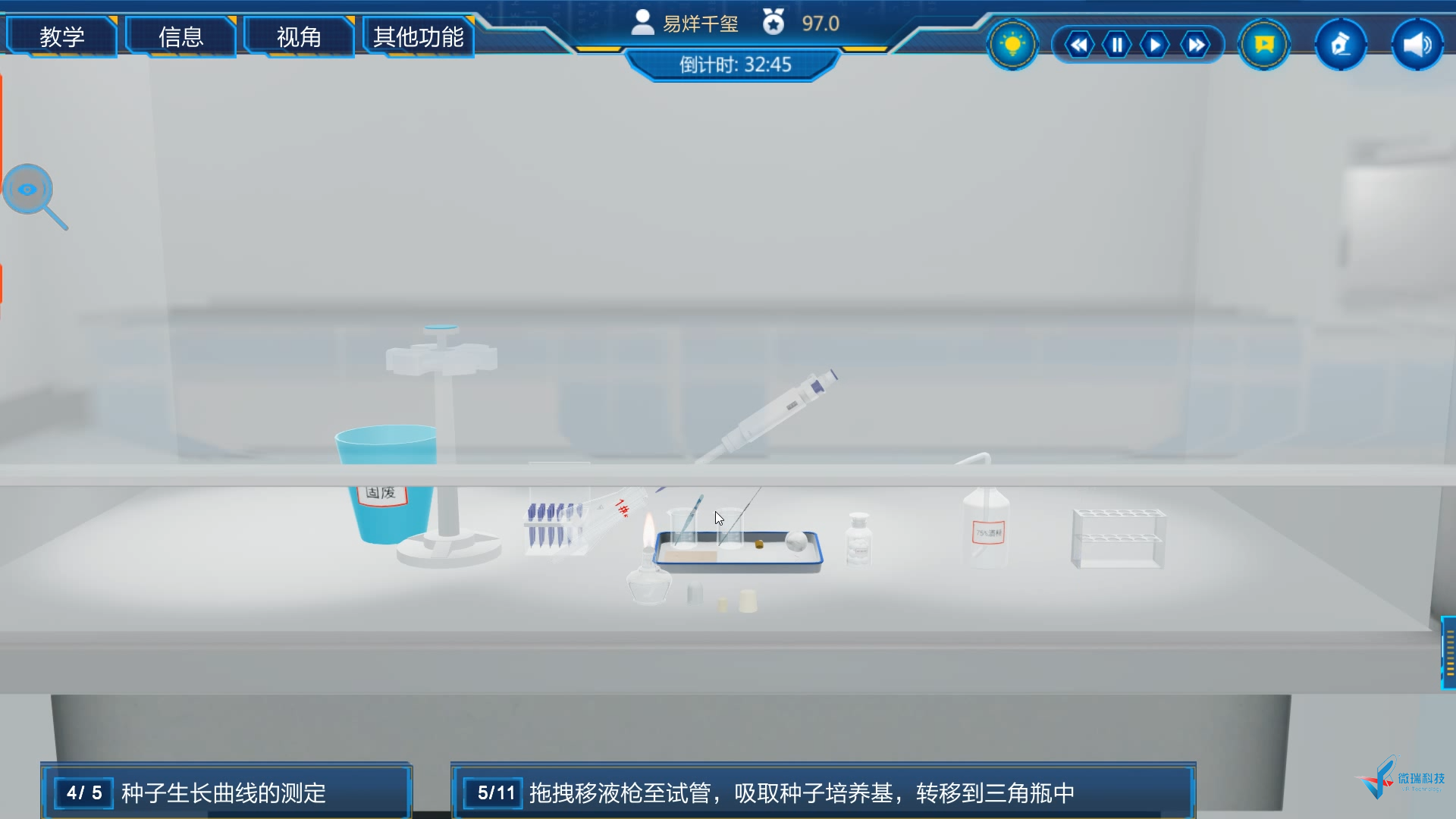

种子液的制备一般是指冷冻干燥管、沙土管中处于休眠状态的工业菌种接入试管斜面活化后,再经过摇瓶及种子罐逐级扩大培养而获得一定数量和质量的纯种的过程。本实验是将种子从试管斜面转移到液体种子培养基中活化,然后通过检查种子的生长曲线,确定合适的种龄(种子的培养周期),同时依据后续实验确定所需种子的数量(体积)。

发酵培养基优化是对特定的微生物,通过实验手段配比和筛选找到一种最适合其生长及发酵的培养基,在原来的基础上提高发酵产物的产量,以期达到生产最大发酵产物的目的。

一般依据前人的经验及资料,初步确定实验菌种培养基的成份,主要包括碳源、氮源、无机盐和微量元素、生长素和前体等,同时也应该考虑原料的成本和来源等因素。由于发酵培养基成份众多,且各因素常存在交互作用,很难建立理论模型。一般先通过实验设计确定出对菌体生长和产物合成影响较大的几个主要成份(也称为主要影响因子),然后选择适宜的优化方法,通过优化实验最终确定发酵培养基的组成。常用的优化方法有以下几种。

(1)单次单因子法

实验室最常用的优化方法是单次单因子(one-variable-at-a-time)法,这种方法是在假设因子间不存在交互作用的前提下,通过一次改变一个因子的水平而其他因子保持恒定水平,然后逐个因子进行考察的优化方法。但是由于考察的因子间经常存在交互作用,使得该方法并非总能获得最佳的优化条件。另外,当考察的因子较多时,需要太多的实验次数和较长的实验周期。所以现在的培养基优化实验中一般不采用或不单独采用这种方法。

(2)正交实验设计

正交实验设计是安排多因子的一种常用方法,通过合理的实验设计,可用少量的具有代表性的试验来代替全面试验,较快地取得实验结果。正交实验的实质就是选择适当的正交表,合理安排实验的分析实验结果的一种实验方法。具体可以分为下面四步:第一,根据问题的要求和客观的条件确定因子和水平,列出因子水平表;第二,根据因子和水平数选用合适的正交表,设计正交表头,并安排实验;第三,根据正交表给出的实验方案,进行实验;第四,对实验结果进行分析,选出较优的“试验”条件以及对结果有显著影响的因子。

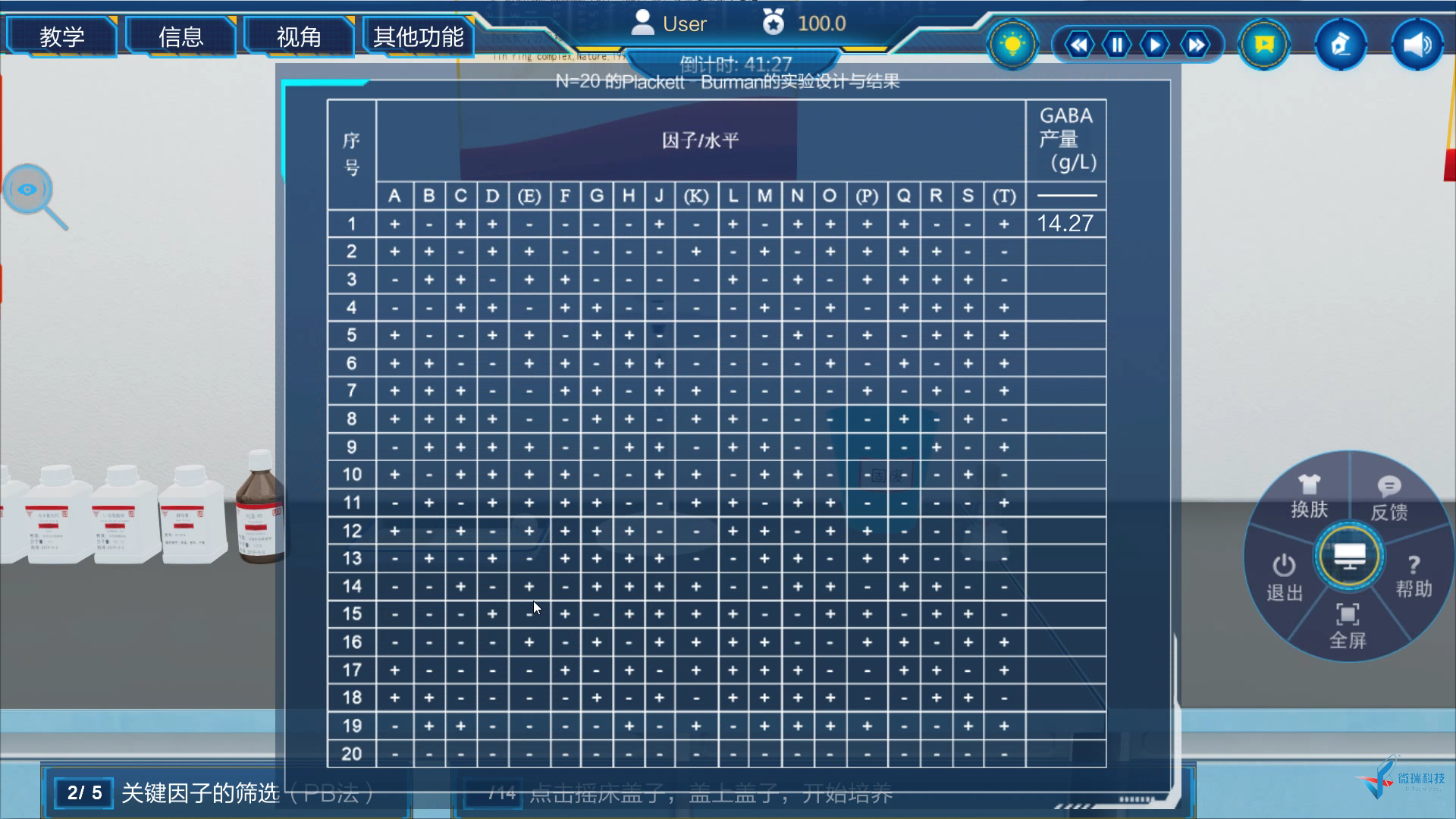

(3)PB法

Plackett-Bunnan设计法是一种两水平的实验优化方法,它试图用最少的实验次数达到使因子的主效果得到尽可能精确的估计,适用于从众多的考察因子中快速有效地筛选出最为重要的几个因子,供进一步优化研究用。理论上Plackett-Bunnan设计法可以达到99个因子仅做100次试验,但该法不能考察各因子的相互交互作用。因此,它通常作为过程优化的初步实验,用于确定影响过程的重要因子。

(4)响应面分析法

响应面分析(responsesurfaceanalysis,RSM)方法是数学与统计学相结合的产物,和其他统计方法一样,由于采用了合理的实验设计,能以最经济的方式,用很少的实验数量和时间对实验进行全面研究,科学地提供局部与整体的关系,从而取得明确的、有目的的结论。它与“正交设计法”不同,响应面分析方法以回归方法作为函数估算的工具,将多因子实验中,因子与实验结果的相互关系,用多项式近似,把因子与实验结果(响应值)的关系函数化,依此可对函数的面进行分析,研究因子与响应值之间,因子与因子之间的相互关系,并进行优化。

批式发酵又称为分批发酵,是指在一个密闭系统内投入一定数量的培养基,灭菌后接种以某种活的生产菌,而不再向发酵液加入或移出任何物质(如果是需氧微生物,则需不断供入氧气)的培养方式。分批发酵过程中微生物所处的环境不断变化,即培养罐内的化学及物理状态随时间变化,整个发酵过程处于非定常态。但是当菌体生长的最适条件(温度、转速、pH及DO等)与代谢产物生成的最适条件不同时,可在培养过程中人为地改变这些条件,以获得最大产率。在发酵过程中,除了不断进行通气(好氧发酵)和为调节发酵液的 pH 而加入酸碱溶液外,与外界没有其它物料交换的一种发酵方式。培养基的量一次性加入,产品一次性收获。

如果生产的产品是生长关联型(如菌体与初级代谢产物),则宜采用有利于细胞生长的培养条件,延长与产物合成有关的对数生长期;如果产品是非生长关联型(如次级代谢产物),则宜缩短对数生长期,并迅速获得足够量的菌体细胞后延长平衡期,以提高产量。

补料发酵(补料分批发酵- Fed-Batch Culture,FBC)(又称“半连续发酵”或者“流加发酵”)是指在微生物分批发酵过程中,以某种方式向发酵系统中补加一定物料,但并不连续地向外放出发酵液的发酵技术,是介于分批发酵和连续发酵之间的一种发酵技术。补料分批发酵和传统的分批发酵相比,流加发酵可以解除底物抑制、葡萄糖效应、代谢阻退等问题,得到较高的转化率、染菌和退化的概率小、对发酵过程可实现优化控制等优点。目前应用范围非常广泛,几乎遍及整个发酵行业。

为了补加的物质能够发挥最大的促进作用,必须对补料策略进行深入研究。目前常见的补料策略可分为直接法和间接法两类。间接法主要通过一些能够反映微生物生长情况的理化参数和生物参数(pH、泡沫、DO等等)来反馈发酵情况进而调整补料速率保证发酵过程正常进行,主要有DO-stat法、pH-stat法以及PQ-stat法等等。直接法顾名思义,直接以限制性基质浓度作为反馈参数,当基质浓度过低不足以提供茵体生长和代谢所需的需要时,通过补料控制C源、N源W及C/N等方式达到发酵持续进行的目的。由于能够直接测定基质含量的传感器的缺乏,因此目前只有极少量的底物可以在线直接测定,直接法的使用受到了很大的限制,目前的反馈调节以间接法为主。

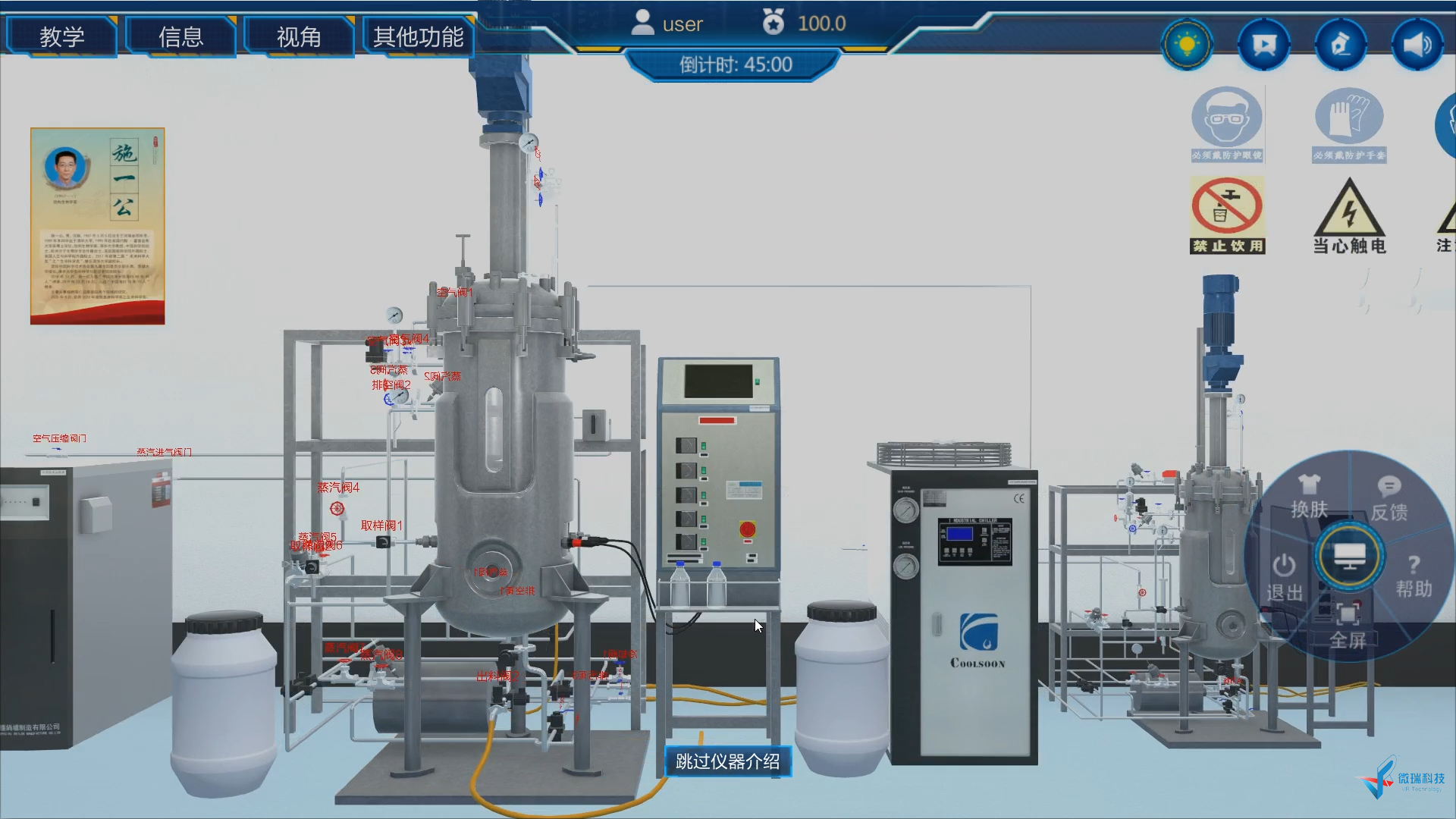

生物工程技术的最终目标是为人类提供服务,创造社会和经济效益。因此,一个生物工程产品必须经历从实验室到规模化生产直至成为商品的一系列过程,其研究开发包含了实验室的小试,适当规模中试和产业规模化生产等几个阶段。随着生物产品的生产规模增大,生物加工过程中的关键设备——生物反应器也逐渐增大。生物反应器的放大是生物加工过程的关键技术之一。

生物反应器的放大涉及内容较多,除涉及微生物的生化反应机制和生理特性外还涉及化工放大方面的内容,诸如:反应动力学,传递和流体流动的机理等。目前常用的生物反应器的放大方法主要有以下几种,适合不同的生物发酵体系。

(1)单位体积的搅拌功率:适合于以溶液速率控制发酵反应的生物发酵,粘度较高的非牛顿型流体或高密度的培养发酵过程。

(2)单位体积传质系数:适合于高好氧的生物发酵过程的反应器放大。

(3)搅拌桨末端线速度:适用于生物细胞受搅拌剪切影响较明显的发酵过程的放大。

(4)经验放大方法:几何相似法和非几何相似法。

(5)其他。

生物反应器放大过程主要是通过设计反应器的结构和操控条件,解决放大过程中出现的大型设备内传递性能下降的问题,即改善发酵罐的传质、传热和混合效果,为微生物生长和产物代谢提供良好的环境,仪器以期重现小型设备中的发酵效果。

二、实验内容

1、种子液的制备(用LB或GYP培养基)

2、发酵培养基优化(摇瓶发酵)

3、发酵条件优化(pH和供氧量,5升发酵罐批式发酵)

4、补料发酵(5升发酵罐)

5、中试放大实验(100升发酵罐,放大20倍)

6、取样、分析检测

售前咨询专员

售前咨询专员